Heroin gab mir Wärme und Selbstvertrauen

Vor über 30 Jahren wurde die offene Drogenszene in Zürich, weltweit bekannt als «Needle Park», geschlossen. Markus erzählt auf einem Rundgang von der Not und dem Elend, die seinen Alltag als Süchtigen prägten.

Markus, pensioniert, passionierter Fotograf und Teilzeit-Koch für die Bewohner:innen des Arche Wohnens in der Blüemlisalp, hat die offene Drogenszene in Zürich als Abhängiger miterlebt. In den 70er-Jahren hat er mit Kiffen, LSD und ab und zu einer Linie Kokain oder Heroin angefangen. Nach der Rückkehr aus Asien habe er sich verloren: «Drogen, Alkohol und Tabletten haben eine immer grössere Rolle in meinem Leben eingenommen. Ich war süchtig, aber gemerkt habe ich das lange nicht. Für mich waren alles Blumen am Wegrand, wo ich ab und zu stehenblieb, um eine zu pflücken. Irgendwann blieb ich ganz stehen und habe nur noch gepflückt.» Mehrmals hat er versucht, auszusteigen. Erst mit 39 Jahren schaffte er es dank der Suchttherapie Start Again. «Man muss erst eine Akzeptanz gegenüber dem wirklichen Leben entwickeln, Wille allein reicht nicht aus.»

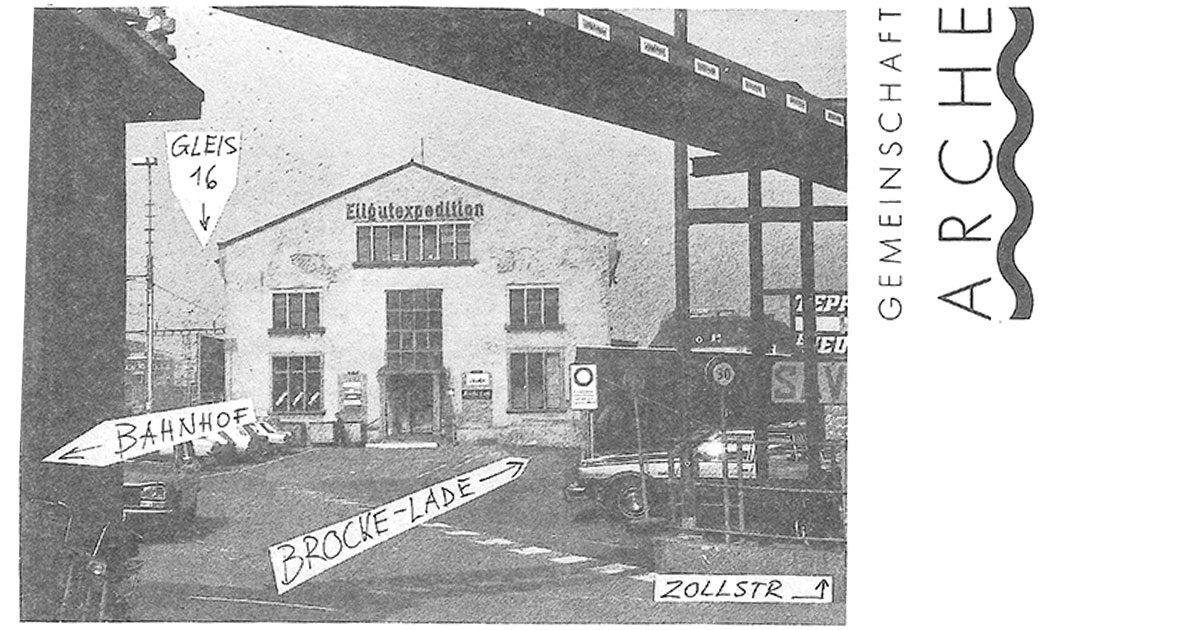

Vier Jahre später begann er seine Ausbildung an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Zürich. 2004 wurde ihm im Beisein seiner Mutter das Diplom als Sozialpädagoge überreicht – ein enorm bedeutender Moment in seinem Leben und eine Art der Wiedergutmachung dafür, was er ihr und anderen lieben Menschen um ihn herum angetan habe. Heute führt Markus Interessierte an wichtige Stationen seines früheren Lebens. Er berichtet von einem Alltag, der nur schwer fassbar ist. Der eindrückliche Rundgang voller Erinnerungen und Geschichten startet beim ...

... Arche Wohnhaus Blüemlisalp

Das Haus war während 20 Jahren sein Arbeitsplatz als Sozialpädagoge. Ursprünglich wurde es von den Zürcher Aids Projekten (ZAP) betrieben – Aids war in den frühen 90er-Jahren ein zentrales Thema. «Es wurden noch keine Spritzen abgegeben, so verwendeten bis zu 20 Personen dieselbe Nadel – mit fatalen Folgen. Erst als die Abgabe legalisiert wurde, besserte sich die Situation.» Im Jahr 2009 fusionierte ZAP mit dem Verein Arche Zürich. In der Blüemlisalp wurden und werden seit ihrem Bestehen Suchtkranke in ihrem selbstbestimmten Leben unterstützt und begleitet.

Erste Station: Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Suneboge

Die Gemeinschaft an der Gerechtigkeitsgasse hat eine bewegte Geschichte: Einst ein Gebäude für den Gerichtsvollzug mit Gefängnis wurde es 1975 zur Nachfolgeinstitution des Obdachlosen-Bunkers am Helvetiaplatz von Pfarrer Ernst Sieber. Der «Suneboge» entwickelte sich zu einer relevanten Einrichtung für Personen mit Suchtmittelabhängigkeit und psychischen Erkrankungen.

Zweite Station: Betreutes Wohnen «Bäckerstrasse»

Das Backsteinhaus an der Bäckerstrasse war für zwei Jahre das Zuhause von Markus. Die Stiftung Schweiz ohne Drogen betrieb dort ein Betreutes Wohnen, im Parterre befand sich die umstrittene Institution Le Patriache. Das Haus weckt in Markus viele Erinnerungen, er erzählt von seinem Zimmer und davon, dass er sich mit 30 näher dem Tod befunden habe als heute nach seiner Pensionierung. Die Nähe zur Langstrasse habe der Gegend und damit den Bewohnenden eine eigentliche Heroinschwemme beschert. «Früher hing ich nicht am Leben, heute umso mehr. Heroin gab mir Wärme und Selbstvertrauen – Gefühle, die ich vermisste.» Wenn er die Orte seiner Vergangenheit heute besuche, verspüre er unglaubliche Erleichterung, dass er alles hinter sich lassen konnte.

«Drogen waren wie Blumen am Wegrand, wo ich ab und zu stehenblieb, um eine zu pflücken. Irgendwann blieb ich ganz stehen und habe nur noch gepflückt.»

Dritte Station: Hospiz Sune-Egge an der Konradstrasse

Aktuell ist das «Pfarrer Sieber Huus» eingerüstet – aus dem ehemaligen (illegalen) Fachspital wird ein Gassenzentrum mit Café, Waschsalon, Duschen und Kleinwohnungen für bedürftige Menschen. In den 90er-Jahren war das Gebäude ein improvisiertes Spital: «Die Not am Platzspitz war so gross, das Angebot war trotz fehlender Infrastruktur dringend nötig». Markus erzählt, wie er selbst 1995 an der Konradstrasse um Hilfe ersuchte und auf welches Elend er traf. Für ihn ein Auslöser, erneut den Ausstieg zu probieren – und diesmal sollte es klappen dank der Hilfe des Sozialamts Selnau, das ihm den Entzug mit «Start Again» finanziert hat. «Ich bin der Person, die mir das ermöglicht hat, unendlich dankbar. Ich lernte sie später sogar kennen in meiner Funktion als Sozialpädagoge in der Arche. Wir haben uns getroffen, was uns beide sehr gefreut hat.»

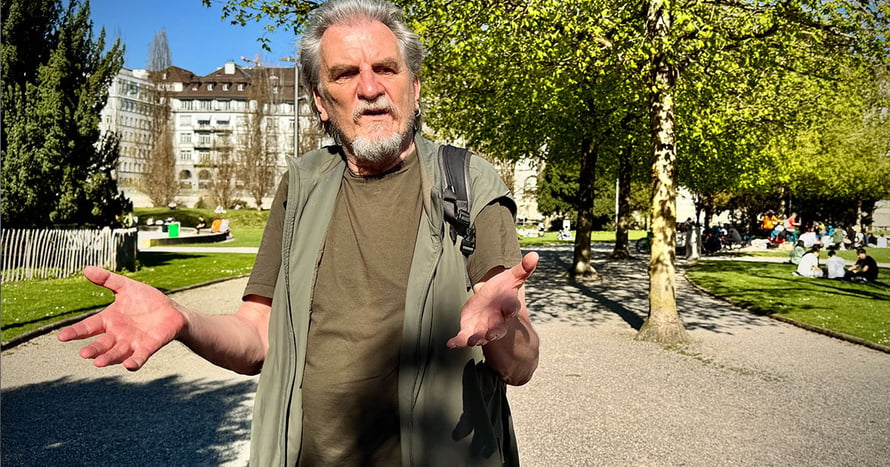

Vierte Station: Platzspitz

In kleinen Gruppen sitzen oder liegen die Menschen an diesem Aprilnachmittag auf dem gepflegten Rasen, es wird geplaudert, gespielt und in der Sonne gedöst. Hübsche Blumenrabatten säumen die Wege – ein wunderschöner Stadtpark. Kaum vorstellbar, welches Elend vor über 30 Jahren an diesem Ort herrschte. Hunderte von Süchtigen aus ganz Europa vegetierten vor sich hin, gefilmt von TV-Teams aus aller Welt. Eine offene Drogenszene dieser Art war weltweit einzigartig – und das in einem der reichsten Länder überhaupt. Markus erzählt, wie er dort seine Tage verbrachte: «Heroin war teuer und ich hatte kein Geld. So rutschte ich auf die unterste ‹Junkie-Hierarchiestufe› ab: Ich habe anderen meine Drogenutensilien zur Verfügung gestellt. Sie haben sich damit ihren Schuss aufgezogen. Hatte ich dann fünf bis zehn gebrauchte Filter gesammelt, konnte ich mir mit dem Sud ebenfalls meine Spritze aufziehen.»

Wenn er heute durch den Park geht, holen ihn allenfalls noch die Erinnerungen an den schrecklichen Gestank ein, der dort herrschte. «Es stank nach allem, was ein Mensch absondern kann; eine widerliche Mischung aus Blut, Kot, Urin, Erbrochenem, Schweiss, ungewaschenen Körpern, Abfall und Gerümpel aller Art.»

Fünfte Station: Letten

1992 wurde der Platzspitz geschlossen – was die Not der Süchtigen noch mehr verschlimmerte. Die Drogenszene verteilte sich in die umliegenden Quartiere und etablierte sich schliesslich am Oberen Letten. Markus beschreibt: «Rechts waren die Suchtkrankten in der Vorhölle, links räkelten sich Sonnenhungrige und auf der Brücke staunten Gaffer über die groteske Szenerie.» Er habe nie in der offenen Szene geschlafen, er habe immer irgendwo ein Dach über dem Kopf gehabt. Seinen Drogenkonsum und sein Leben – zu dieser Zeit ein und dasselbe – finanzierte er sich mit Kleinbetrügereien. Drei Jahre später wurde auch der Letten geschlossen, die offene Drogenszene Zürich gehörte der Geschichte an und ihr Ende jährt sich 2025 zum 30igsten Mal.

Zum Schluss des beeindruckenden Rundgangs schlendert die Gruppe über das Lettenviadukt mit einem letzten Blick hinunter, wo Beachvolleyball gespielt, Sonne getankt und das Wochenende eingeläutet wird.

Markus erzählt im Platzspitzpark, wie es dort vor über 30 Jahren ausgesehen hat – an diesem friedlichen sonnigen Aprilnachmittag kaum vorstellbar.